大広社員がプロダクトをデザイン。

企業と顧客の新たな関係を、描くために。

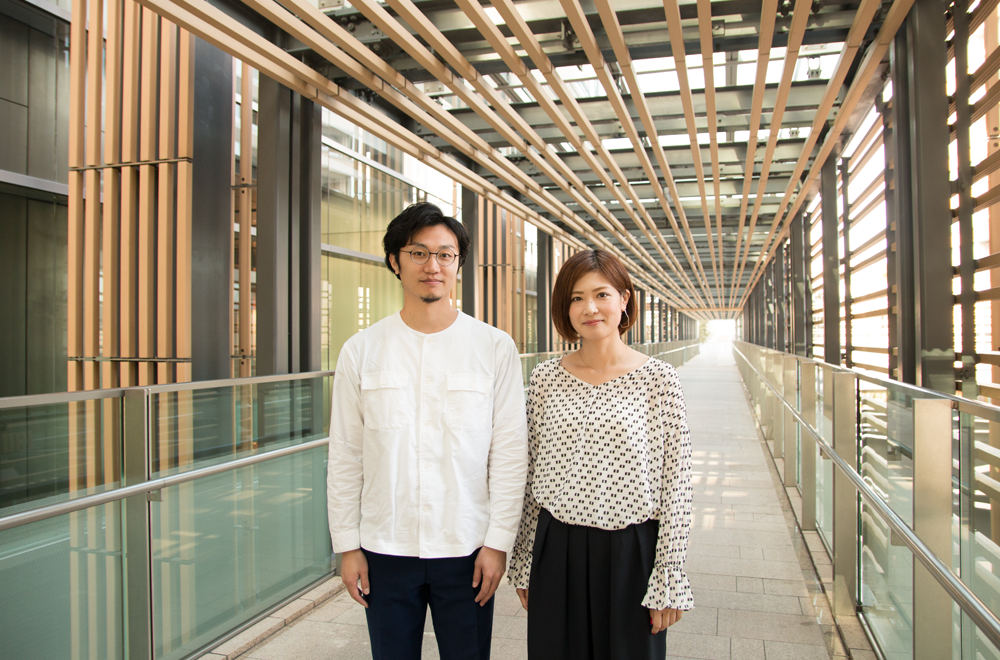

毎秋、東京・六本木のミッドタウンで開催されるDESIGN TOUCH(デザインタッチ)。国内外の第一線で活躍するデザイナーや注目のデザインが集結するこのイベントに今年、大広は広告会社として初めて出展した。そこで見せたのは広告ではなく、モノ。親子のコミュニケーションをテーマにした手袋Hanzoo!(ハンズー)や、ユーモアという切り口から生まれたミズモレグラスなどには、広告会社ならではの企画力が息づいている。これらを手掛けた大広の魚住英司氏と丹治直子氏に話を聞いた。

—まず、今回のデザインタッチは、どういう経緯で参加することになったのですか?

魚住:もともとは業務でかかわったMILANO 360°という、ミラノデザインウィークの展示を360度カメラで取材して伝えるメディアがきっかけです。毎年ミッドタウンの担当者の方がミラノにいらしていて、その中でこのメディアを知ってくださった。そういうつながりでMILANO 360°でデザインタッチも取材してほしいという依頼がありました。

その会話の中で「僕たちもこういうプロダクトを作ったりしてるんですよね」みたいな流れから、もしよかったらブースを出させてもらえないかとお話させて頂いて、ちょうどスペースもまだ空いていたので、場所を頂けることになりました。なので今回のデザインタッチで、大広は取材と展示の両方に関わらせてもらっています。

—今回出品されているハンズーは、Prodact Lab.(プロダクトラボ)という大広社内のチームで制作したとのことですが、このチームについて教えてください。

魚住:プロダクトラボは「成長活動ファンド」というものから始まりました。これは、得意先・大広・チームの成長につながる活動を会社がサポートしてくれる社内制度です。1年に1回募集のタイミングがあり、そこにチームで応募して審査を通過し投資をしてもらいました。

これに応募したのは、大広はこれまでのコミュニケーション領域を出て事業領域まで足を踏み入れていく、と社内のそこここで誰もが話をし始めた頃でした。事業領域まで考えるとなると、これまで広告会社としてはマーケティングで言う4Pの中の「プロモーション」の部分がおもな領域だったのが、他のPの部分、「プレイス」「プライス」「プロダクト」など全部に関わっていくことになる。顧客体験全体を考える上ではプロダクトの領域に入らざるを得ないし、分からざるを得ない。それでプロダクト領域に強みのあるチームをつくりたかったのが、もともとの成り立ちです。

—モノ作りという意味では、これまでも広告会社として得意先の商品開発に協力したりしてきたのでは?

魚住:今までだと商品開発は、「マーケティング視点からこういう商品がいいんじゃないですか?」という提案でした。それがこのチームがあることで、ちゃんとプロダクトとしてモノを作る側の視点も加わっていくだろうと思いました。実際に自分たちが作ってみることで、使い勝手や技術的にどこまでできるのかを頭に入れた状態で提案できようになる。それが重要。ディレクションやプロデュースのみでは、モノ作りに関する知識の習得に時間がかかりすぎるので。

—何を作るかは、チームを結成した時点で決めていたんですか?

魚住:特に決めてなかったんですよ。ただ、テクノロジーを使って何かを作るというよりは、シンプルにデザインで解決することをテーマに据えていました。やっぱり広告会社の一番の強みは企画力とかクリエイティビティーなので、それをストレートに使えることをやりたいなと。

—実際に作ってみていかがでしたか?

魚住:今回はホールガーメントという特殊な手法で作成しました。これは図面データを入れると全部編み上げてくれる機械なんですね。それをたまたま協力会社さんがお持ちだったんです。メーカーさんとしてもチャレンジングな取り組みで、実はこれまでやったことない編み方をしています。実際、裏表で何色も色を変えるのは、通常の手袋を作る際はあまりやる必要がないので普通はやらないんです。でも今回はそれをやりたいので、どうやったらうまくいくか試行錯誤し、デザインを変えたりして何度も何度も試作してもらいました。僕たちが見せてもらっただけで3回なんですけど、たぶん向こうの社内ではかなりやってくださっていると思います。

ー展示に対して反響はありましたか?

魚住:反響はすごくて、もともと一目で分かることを重視していたので、そういう意味ではお子さんとかが結構反応してくれているようです。普段デザインに興味を持っていない人でも分かるのかなと。今後は販売もしたいと考えています。ルートも協力会社の久冨手袋さんのほうでECサイトを構えられて、そこでテスト販売してみようかというお話も頂いているので、まずはここに向けて完成させるべく進めています。

—丹治さんは今回、「ミズモレグラス」や「メルトキャンドル」などを制作し、出品されています。開発の経緯を教えて頂けますか?

丹治:実はこちらはプロダクトラボの次年度、今期の成長活動ファンドで投資してもらっている、/DESIGN(スラッシュデザイン)というチームで作りました。今、複数の肩書きを持つ人を「スラッシャー」って言いますよね。お笑い芸人さんが小説を書くとか、アイドルが起業するとか。これから広告会社のデザイナーも、いろんな領域にどんどん踏み出していくことが求められる。そうやって領域を広げつつ、でも、もともとの自分たちの出自も大事にすべきだなと思いました。だから、分母はデザインに置いとこうねという意味で、/DESIGNとしました。それで作品作りをしようとしていたとき、ちょうどプロダクトラボのほうでデザインタッチでの展示の話があるよと聞いて、相乗りさせてもらいました。

—水が漏れているように見えるグラスは、見る人に「エッ」と驚きを与えますよね。

丹治:展示を見た外国の方が驚いてたという話を聞いたりもしました。あれは、広告デザインの考え方をプロダクトにアウトプットしました。見立てという手法をグラフィックデザイナーは考えますよね。そういうグラフィック起点の考え方をうまく立体に昇華できれば、プロダクトまでデザインの領域が広がるなと思って考えたのが、「ミズモレグラス」です。ガラスと水には透明という共通のアイデンティティーがあります。その2つのイメージをリンクさせたアイデアで、ワイングラスの底を漏れ出した水に見立てています。

—確かに美しさだけではない魅力を感じます。

丹治:驚きとか面白いとか、感情を動かすことをコンセプトにしました。心がけたのが、ノンバーバルでも伝わるユーモアがあるデザインです。かっこいいデザインって、その人の主観に委ねられるので、いい悪いの価値基準が難しい。でもユーモアだと小難しい判断が要らないというか、誰が見てもアイデアが分かる。かっこよさや美を追求すると本職のプロダクトデザイナーにかないません。けれど、ユーモアという側面でのデザインにすれば、コミュニケーションの仕事をしている私たちにもできるかなと。そうやって完成したのが、今展示している2つ、「ミズモレグラス」と「メルトキャンドル」です。

—こちらの2つも、いろいろなアイデアを考えた中で決まったんですか?

丹治:はい。王生司くん、三橋雄太くんと3人のチームでやっているんですけど、めちゃめちゃ考えました。「めちゃめちゃいいね」っていうのも他にもあったんですけど、予算や技術的なことも考えて実現できそうで何度か試作もやってみた中で、一番上がりが良かったのが、あの2つでした。

制作自体は菅原工芸硝子さんという会社にお願いしたんですね。それでデザインを何度も見てもらって相談しながら、「このアイデアって実現可能ですか?」とか「上がりどうなりますかね?」とか聞いたり、「これは型を起こさなきゃいけないから結構掛かっちゃうよ」とか言われたりする中で、できるアイデアを判断しました。それで選んだ中からもう一回みんなでデザインをもんで、ブラッシュアップして、また見てもらって、みたいなことを何度もやりました。

さらに試作にいく前段階でも、専門の方に無理と言われて理由が分からないので聞くと、「これは型をはめ込む方法でしかできないから、どうしても線が出ちゃうよ」とか予想外のことを教えてもらったりする。そうすると、その線が出るのは絶対嫌だからこのアイデアは無しとなって、どんどんアイデアが消えていく経験もしました。

魚住:このプロセスが超重要だと僕は思っていて、グラスというかガラスを一回作ると、どういうことが可能で、どういうことにお金が掛かるとか、技術的にこれは無理なんだけど最新技術を使うと実はできるとかが見えてくる。そうすると次のとき、だいたい分かるんです。僕らの場合も手袋を作るときは、だいたい次にこういうことができるなとか、ここまでは行けるけど、このデザインはたぶん駄目だなって、制作会社に見せる前に分かっていく。それをすごいやりたかったっていうのが、プロダクトラボというチームのコンセプトでもありますね。

—なるほど。では今回のモノ作りの経験を活かして、今後こんな仕事をしたいという構想はありますか?

魚住:僕は比較的、今の顧客獲得局になってからやっていることと、このプロダクトラボでやっていることの方向性は一緒なので、その精度を高めていきたいとは思っています。だから商品開発はやりたいのですが、マーケティングプランナーとして商品開発に入るんじゃなくて、プロダクトデザイナーまでいくかは分からないですけれども、実際のモノの形や使い勝手みたいなところをちゃんとディレクションできて、そこに売り方までも含めた一つの顧客体験をつくっていける。そういう仕事ができるといいなと思います。

丹治:私は今後、事業領域に踏み込んで商品開発などの仕事をしていく場合も、自分ならではの視点で実際にモノ作りをした経験を活かせていけたらなと思っています。今までのようにプロダクトができてから発生するコミュニケーションだけでなく、これからは逆にコミュニケーションを前提にプロダクトを作ることもできる。もっとプロダクトを作ることから発想する感じで、自分の考える幅が広がればいいなと。

今ってデザインという言葉自体がどんどん広がっていて、人によって捉え方が全然違うじゃないですか。従来のグラフィックの職人的なデザインを発想する人もいれば、情報コミュニケーションみたいな意味でデザインを捉える人もいる。その中で私は両方を意識しつつ、さらに広義の意味でデザイナーとしてのキャリアを広げていきたいという想いはあります。