「気持センシングラボ」対談 第4回

心と身体の両方から生活者に迫る!

50年以上にわたって日本の広告界とメディアを支えてきた調査会社、ビデオリサーチ。そのシンクタンクである「ひと研究所」が気持センシングラボに参画しました。さまざまな手法によって人の「気持ち」を掘り下げ、生活者を幸せにする広告展開の実現を目指すプロジェクト。それが気持センシングラボです。複数の会社の協力のもとで進められているこの取り組みにビデオリサーチが加わることによって、プロジェクトはさらに大きく前進しそうです。ひと研究所の所長である亀田憲氏と、プロジェクトの取りまとめ役である大広の山口大道がビジョンを語り合いました。

本記事は、博報堂DYグループ“生活者データ・ドリブン”マーケティング通信に掲載されたものを転用しています。

左:株式会社大広 東京アクティベーションデザインビジネスユニット カスタマープロモーション局デジタルプロモーショングループ プロデューサー 山口大道

調査会社の参画がプロジェクトにもたらす価値

山口:あらためて、気持センシングラボに参画してくださってありがとうございます。プロジェクト発足時から、調査会社にはぜひとも加わっていただきたいと思っていました。というのも、この取り組みの信頼性を担保するには、データを客観的に分析し、解釈・意味づけできるプレーヤーの存在が必要だからです。歴史と実績のあるビデオリサーチのシンクタンクである「ひと研究所」に参加いただけたことで、プロジェクトの可能性は大きく広がったと思っています。

亀田:私も最初にプロジェクトのお話を聞いたときに、ぜひ一緒にやらせていただきたいと思いました。ビデオリサーチはこれまで、生活者への問いによって引き出されるデータ、すなわちアスキングデータを主に取り扱ってきました。これに、気持センシングラボの取り組みから生まれるインターネットのログデータやバイタルデータ(生体情報)を掛け合わせることができれば、より生活者を深く理解できるようになるはずです。声をかけていただいて、「待ち焦がれていたものと出会えた!」という感じでしたね(笑)。

もう一つ、山口さんと最初にお話をしたときに山口さんのマーケティングに関するお考えに共感できる点が非常に多かったのも参加を決めた理由です。「そうだよね」「僕もそう思う」ということだらけで、これなら同じ方向を向いてプロジェクトを進めていけると思いました。

山口:おもんぱかった意見、ありがとうございます(笑)。とくに、共感していただけたポイントはどんな点でしたか。

亀田:広告に対する課題感ですね。インターネット広告が普及してから、アドフラウドなどの問題もあり、広告はどうしてもネガティブなイメージをもたれるようになっています。しかし、生活者の気持ちに寄り添って、生活者が本当にほしい情報を、ほしいタイミングで、ほしい表現で届けることができれば、それはとても素敵な情報というプレゼントになると私は信じています。その信念を山口さんもお持ちであることがわかって、「一緒にできる」と確信しました。

楽しさや豊かさを提供するツールとしてのデジタル

山口:ひと研究所の設立の経緯をあらためて教えていただけますか。

亀田:ビデオリサーチは2012年に創設50周年を迎えました。50年の間、媒体社、広告会社などにデータを提供することが弊社のビジネスの柱でした。しかし、新しい時代に向けて、データにとどまらず、顧客の課題解決のためにデータを咀嚼したり、加工したり、分析の方向性を提案したりして、調査データの付加価値を高めていかなければならない。そんな意識が社内で高まっていました。いわば「提供から提言まで。」を次のビジネスモデルとするということです。そのビジョンの具現化の一つとして設立されたのがひと研究所です。

山口:なぜ、「ひと」に着目されたのでしょうか。

亀田:ビデオリサーチ社業の中心は、ご存知のとおり視聴率です。視聴率とは、生活者がテレビを見ていることを示すデータですよね。つまり、ビデオリサーチは50年の間、生活者の行動を一貫して見つめてきたということです。その根幹にあらためてフォーカスしようという想いが「ひと」という言葉に込められています。

山口:最近ではデジタル領域への取り組みも進めていますね。

亀田:はい。デジタルに注力した理由は二つあります。生活者の行動や嗜好の変化を捉えるには、インターネットをはじめとするデジタル領域を無視するわけにはいかないということが一つ。もう一つは、デジタルマーケティングを「生活者基点」で進化せることができないかという課題意識があることです。

山口:後者はまさに気持センシングラボの取り組みに直結するテーマです。

亀田:デジタルにはどうしても「効率的」であるものの「無機質」「ドライ」というイメージもつきまといますが、デジタル技術があるからこそ、生活者に楽しさや豊かさを提供できるという側面もあると思います。これからのマーケティングはそこも目指すべきであるというのも、山口さんと私の考えが一致した点の一つでした。

山口:御社独自のセグメントでありソリューションでもある「ひとセグ」についても説明していただけますか。

亀田:近年、生活者を取り巻く環境がカオス化している、というのが「ひとセグ」の大元にある認識です。カオス化の要素は3つあります。メディアが変化していること、生活者自身が変化していること、そして商品が変化していることです。 インターネットの普及により莫大な量の情報が世の中をかけめぐり、SNSなどの普及により生活者が情報を発信するなど起点となり、企業のほうがそれを追いかけるようになってきた。それがメディアの大きな変化です。一方、生活者はライフスタイルが多様化した結果、年齢や性別によってライフステージや年収などを推測することが難しくなっています。さらに、商品は異常なほどに細分化が進み、同じカテゴリーのアイテムが何種類も店の棚に並ぶようになっています。 複雑になった商品の情報を、複雑になった生活者に、複雑なメディア環境で伝えていかなければならない。この複雑化の掛け算でカオス化した状況を「コミュニケーションカオス」と名付けました。この状況はマーケターにとっては非常に苦しいはずです。そこで、カオスを整理し、マーケティングをシンプルに考えられるフレームワークとして考案したのが「ひとセグ」です。

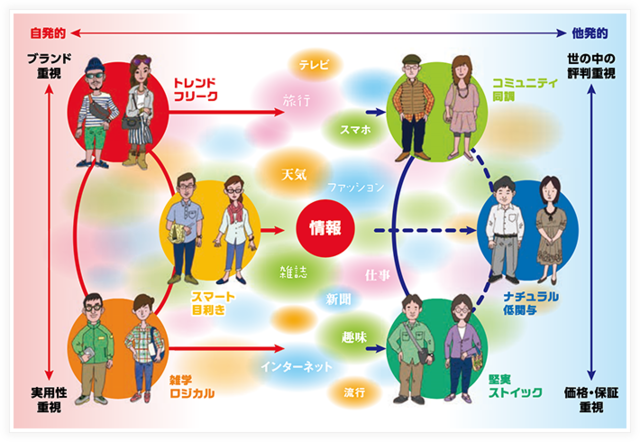

「ひとセグ」の開発にあたっては、生活者がどのように情報に関与し、購買行動などに至る選択基準を持っているかを、「考え方のクセ」として6パターンに分類しました。その6つが「トレンドフリーク」「雑学ロジカル」「スマート目利き」「コミュニティ同調」「堅実ストイック」「ナチュラル低関与」です。

これらのセグメントは、ビデオリサーチの「ACR(オーディエンス&コンシューマ・レポート)/ex」の分析結果から導き出したものですが、ここにバイタルデータを掛け合わせることでロジックを補強できることはもちろんのこと、マーケティング活動を高度化をさせる可能性があると考えています。

山口:ACR/exはアスキングデータですから、いわば生活者の「心」をあらわしたものですよね。一方、バイタルデータは生活者の「身体」の反応を見るものです。

亀田:そうですね。心と身体の両方から生活者に迫ることができれば、生活者理解は格段に深まるはずです。

失敗は新たな挑戦のきっかけ

山口:ビジネスの未来では、あらゆるものをAIが代替すると語られることがあります。だからといって、マーケターは不要にならないと思います。時代のコンテキストを読み解くとか、変化の兆しを捉えるといった「人」ならではの視点、つまりクリエイティビティは求められ続けると考えるからです。

亀田:ログデータとAIがマーケティング成功のカギとなっていくという考え方が確かにありますよね。でも、ログデータにも限界はあります。過去のデータからパターンを読み取ることはできても、生活者のパターン化されていない意外な行動はなかなか予測できないからです。「ひと」だからこその不可思議な行動を予測するには、生活者の「考え方のクセ」を読み解く人間ならではの感性が必要とされます。デジタル技術が得意とするところはとことん活用し、さらに、人間が得意とするところとうまく融合させていくことが大事なのではないでしょうか。

山口:デジタル万能論は、効率だけを優先するところから生まれると思うんです。みんなすぐに答えを見つけようとしすぎていると僕は感じています。ゴールにたどり着くスピードは短ければ短いほどよくて、蛇行も寄り道もしたくない。そう考える人が多すぎると思いませんか。

亀田:いわゆるコストパフォーマンスですよね。それが過剰に重視されてしまう場面もあると思います。その一方で、非効率性の中にある発見、無駄の中にある価値、偶然の出会いの面白さ──。そこにビジネス創造のヒントがあったりもしますので、この視点も大切にしていきたいですね。

山口:「効率よく成功する」というのが最大の価値のようになっていますが、おそらく、みんな失敗することを怖がりすぎていると思うんですよ。僕だってもちろん失敗はしたくないけれど、失敗は言うほどネガティブなものではないと思っています。なぜなら、失敗したからこそ得られるものがあるからです。

大事なことは、もし失敗したら、そこに至ったプロセスをどう解釈するかです。それによって、いいものと悪いものを相対比較する力が身につくわけです。そして、その経験を生かして別の方向に舵を切ればいい。失敗は「新たな挑戦のきっかけ」なんですよ。

亀田:人はどうしても、当たり前ですが、うまくいったことだけを話したがるものですが、失敗の経験も一つの学びとしてどんどん発信していくべきですよね。このプロジェクトでも、一つの試みが仮に失敗したとしてもそれを隠したりせずに、貴重な実証実験の結果情報として伝えていければと思います。

「共創」の新たなモデルを生み出したい

山口:僕は、これからの時代の一つのキーワードは「自己否定」だと考えています。自己否定ができない会社は変化する時代に対応して生き残っていくことができないし、新しいものを生み出すこともできないと思うからです。

亀田:おっしゃるとおりですね。もっとも、自己否定がネガティブになってしまうのはよくありません。冷静に分析し、否定すべきところは否定し、その中でも評価できるところは自己肯定もする。その判断が必要だと思います。

山口:調査のメジャーメントも時代とともに変わっていかなければなりませんよね。

亀田:みんなが知りたいことを調べて、その結果を提供していくことが調査会社の役割ですからね。メディアや生活者が変わっていく中で、クライアントの先回りをして新しい手法やメジャーメントを生み出す努力をし続けなければなりません。

山口:気持センシングラボも、失敗を恐れず、自己否定を繰り返しながら、「人を幸福にする広告を生み出す」という本質的な目標に向けて取り組みを進めていきたいですね。今後に向けた意気込みを最後にお聞かせいただけますか。

亀田:プロジェクトのその都度の成果について、例えば、小規模なワークショップ形式でいろいろな立場、業界の方と率直に話せる場があるといいなと思っています。取り組みの中から見えてきたものをカジュアルなコミュニケーションで広く伝えていきたいですね。

それから、今以上に多様なプレーヤーがこのプロジェクトに参加してくることを期待しています。どの業種、どの業界でも同じですが、一社だけでできることにはおのずと限界があります。だからこそ「共創」というキーワードがあちこちで語られているわけですが、それがうまくいっているケースはまだ多くはないように思います。このプロジェクトを共創の新たなかたちにすることを一つの目標にしたいと思っています。

山口:それぞれの強みを生かして、プロジェクトを前進させていきましょう!

“生活者データ・ドリブン” マーケティング通信

http://seikatsusha-ddm.com/

『博報堂DYグループ “生活者データ・ドリブン” マーケティング通信』は、グループ横断の“生活者データ・ドリブン”マーケティング領域における情報発信サイト。

博報堂DYグループの各事業会社が連携し、“生活者データ・ドリブン”マーケティングに関するソリューションの情報や、生活者データの活用実績のある現場社員の知見やノウハウ、当該領域の最新ニュース等を発信。